Durante siglos Occidente se ha arrogado la patente exclusiva de la democracia, como siglos antes se había arrogado la patente única de la cristiandad, la cual justificaba la ocupación militar y colonización de cualquier parte del mundo. Por muy violenta y pervertida que sea la naturaleza humana, ningún poder extranjero y conquistador puede evitar el trámite de tener que inventar una excusa para justificar sus expolios de territorios de pueblos extranjeros. Incluso la propaganda nazi, sin duda la más burda en este sentido aunque fuera muy sofisticada en otros, intentó hacer pasar el ataque de falsa bandera de la estación de radio de Gleiwitz como justificación de su invasión de Polonia, aparte del clásico victimismo alemán que ya había explotado el káiser Guillermo II en la Primera Guerra Mundial con los resultados de todos conocidos.

Comparado a esto, la supuesta defensa de la democracia y la civilización –la “White man’s burden” de que hablaba Kipling- hecha por países como Estados Unidos, Gran Bretaña e incluso la Alemania de ese IV Reich que no acaba de despegar pero que ya dio sus primeros zarpazos en la guerra de Yugoslavia y ahora en la de Ucrania, siempre mirando al este –Drang nach Osten-, sigue pareciendo convincente a decenas de millones de personas, al menos en Occidente. El problema surge cuando esa supuesta defensa de la democracia queda refutada por los hechos en el interior de los mismos países que la ponen como pilar de su propia política exterior. No es sólo, por ejemplo, la manera en que el FBI ha infiltrado en los Estados Unidos a cualquier movimiento disidente surgido en el país durante los últimos cien años, práctica que empezó con J. Edgar Hoover- esa muy lograda versión americana de Beria-, una tradición represiva que incluyó la famosa caza de brujas del senador McCarthy y que siguió encontrando continuidad en la manera en que el muy enrollado presidente Obama acabó con Occupy Wall Street, sino que en los últimos años se ha perpetuado al perseguir con saña a cualquiera que denunciase los abusos y matanzas de las tropas de los Estados Unidos en países como Irak, Afganistán y otros. Los casos de Assange y Snowden son los más conocidos y flagrantes, pero son muchos los “whistleblowers” que fueron procesados por el muy demócrata y galardonado con el Nobel de la Paz Obama, una tendencia que los dos presidentes posteriores, Trump y Biden, han proseguido sin pestañear. Pero los medios del sistema, empezando por sus grandes portavoces oficiales, tales como por ejemplo The New York Times o The Guardian, ignoran alegremente estas contradicciones para apuntar todos sus cañones propagandísticos hacia países como Rusia o China.

Estas contradicciones son más graves cuando se extienden a la política internacional y llevan a ignorar los abusos y crímenes en materia de derechos humanos de países como Arabia Saudita, las demás monarquías del golfo, Israel, o la ocasional dictadura africana, asiática o latinoamericana apoyada por Estados Unidos, sin olvidarnos de los cientos de asesinatos entre sindicalistas y líderes del medio ambiente que se producen cada año en la muy “democrática” Colombia, la más estrecha aliada de Washington en el sur del continente americano.

Quizá lo que mejor refleje este espejismo de democracia en el que viven tantos occidentales sea la infantiloide expresión: “Hago lo que quiero porque este es un país libre”, tan repetida en las películas y series televisivas de Estados Unidos, y que a lo mejor se refiere a un personaje que simplemente se ha comprado una casa nueva –cuya hipoteca quizá no pueda pagar a la vuelta de unos años-, o incluso pasearse por la calle, algo al alcance de los ciudadanos de cualquier país.

Pero alguno de los pocos lectores de estas líneas estará pensando: ”Y la libertad de comprar armas, ¿eh? ¿Qué otro país la tiene, articulista de mierda? ¡Sucio calumniador de Estados Unidos y Occidente!”

A lo que yo respondo así; esta peligrosa excentricidad de permitir que cualquiera pueda agenciarse un arma de fuego es justamente una de las grandes coartadas del sistema. Por un lado, inspira esa más bien artificial sensación de libertad sin igual en el mundo entre la población estadounidense más conservadora e incluso entre algunos europeos especialmente crédulos; y por el otro, de manera premeditada o no, facilita la creación de una especie de cuerpo de vigilantes paralelo que, en caso de conflicto civil, en su gran mayoría se alinearía sin dudarlo con los sectores más reaccionarios del país. Por otra parte, este culto a las armas, por mucho que le pese a la NRA (National Rifle Association), tampoco es unánime; las encuestas demuestran que la mayoría de los estadounidenses querrían una ley que limitase la adquisición de armas de fuego, de la misma forma que también querrían un sistema de sanidad universal –“single payer”, como lo llaman allí–, viviendas más asequibles, así como existe una mayoría considerable que aprueba el aborto, e incluso una amnistía para las deudas a los bancos de los estudiantes universitarios. Pero ya demostró un estudio de la universidad de Princeton que las preferencias de los norteamericanos no tienen apenas ninguna influencia en las leyes que luego promulgan sus políticos. Por eso, cuando se aprueba una ley que si refleja las preferencias de los votantes, como por ejemplo la pena de muerte, aún muy popular en Estados Unidos, dicha ley es celebrada como “un gran triunfo de la democracia americana”, al menos por parte de los sectores más derechistas.

En cuanto a Europa, en primer lugar…¿qué es Europa? ¿Esa Comisión Europea que lo decide prácticamente todo como si fuera una versión achatada del politburó del PCCh? ¿Ese Tratado de Maastricht que ha significado la consagración e incluso imposición del neoliberalismo en todo el continente? ¿Gobiernos como el francés, cuyo presidente gobierna una república presidencialista en la que es profundamente impopular pero en la que se mantiene al mando debido a la misma intensidad de la división social de los propios franceses? ¿Un gobierno al que la campana del confinamiento quizá salvo del KO frente a los chalecos amarillos? ¿Esa Europa que es incapaz de desarrollar una vacuna propia contra el Covid –al revés que China, Rusia o Cuba- y se gasta miles de millones de euros en las vacunas que le vienen del otro lado del Atlántico? ¿Esa Europa que arremete contra Venezuela o Cuba pero que se calla ante las matanzas israelíes de palestinos o el genocidio que Arabia Saudita lleva cometiendo desde hace años en Yemen? ¿La misma Europa que es incapaz de articular una organización defensiva propia y sigue embarcada en una OTAN que la lleva a aventuras tan dudosas tanto en lo ético como en lo práctico como es la defensa acérrima del régimen del evasor de divisas y posible criminal de guerra Zelenski?

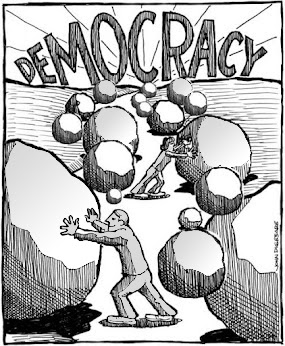

La auténtica pregunta sería si la democracia –incluyendo la llamada democracia burguesa- puede coexistir con el neoliberalismo. Un neoliberalismo que implica la corrupción de los políticos a través de las puertas giratorias y la financiación de las campañas electorales, sin mencionar otros tipos de sobornos, una apropiación del estado por parte de los poderes financieros y una creciente marginación de amplios sectores sociales. ¿Qué clase de democracia permite que los salarios de los altos ejecutivos de las grandes empresas lleguen a ser 320 veces más altos –por lo menos- que el sueldo de un empleado medio de la misma empresa, cuando en los años 60 del pasado siglo la diferencia solía ser “solo” de 20 a 1? Ante esto, el término “tecnofeudalismo” quizá se quede corto ante la realidad.

Frente a estas evidencias, la defensa del sistema consiste en una perpetua huida hacia adelante que se basa en la crítica continua de las fechorías supuestas o reales de aquellos países que todavía no han regalado sus propios recursos naturales a las grandes potencias capitalistas o que se resisten a ser absorbidos por la vorágine del globalismo capitalista y del sistema del dólar, entre ellos los grandes sospechosos habituales; China, Rusia, Irán, Cuba, Venezuela, etc…Sin tener en cuenta que, si bien la represión en esos países existe, quizá su concepto de democracia difiera por completo del occidental, y se base en una concepción no anglosajona de los derechos humanos, (es decir, casi en exclusiva el derecho a la propiedad privada y derecho a la libre expresión –o al pataleo, según se mire–), sino en una concepción social de tales derechos humanos, en los que la libertad de expresión tenga muy poco valor si sólo sirve para justificar a través de los grandes medios de manipulación masiva una estructura social totalmente insolidaria y en la que un supuesto respeto de la “diversidad” sexual, religiosa y/o racial son una coartada para enmascarar la realidad de una sociedad sumergida en un darwinismo salvaje. Un darwinismo que sirve a su vez para justificar la desigualdad social más brutal en países que sólo han abandonado de boquilla sus prejuicios racistas, homófobos y machistas. En definitiva, democracias que se han convertido en unas simples sociedades anónimas que sólo sirven para extender y consolidar el poder de las clases dirigentes.